建造高楼的意义,与甲骨文“楼”字的构成

作者简介:许进雄,1941年出生于高雄。准备大学联考时,读到清代王念孙注释的《广雅疏证》,从此踏上研究中国文字奥妙的学问。在台湾大学中文系就学时,开始研读甲骨学,专精甲骨文和博物馆学。中文研究所毕业后,应聘加拿大多伦多市安大略博物馆(1968年),整理馆藏的甲骨(明义士收藏),在博物馆研究阶段,得到重要发现──「以甲骨上的钻凿形态作为断代的新标准」,此一发现影响文字学界甚巨。安阳博物馆甲骨展览厅评为「甲骨学有贡献的二十五名学者之一」。

图1-26 铅绿釉红陶塔楼,高120厘米,加拿大皇家安大略博物馆藏。东汉,公元2世纪中期至3世纪早期

图1-26所示这座塔楼有三个敞开的门,表示至少有三层楼。如果从门户的高度推测,可能每层有门之楼上又有一层只开透雕窗户的楼房,如果以人物的高度来估计,更可能有今日的十层楼高。这座塔楼有壕沟保护着。壕沟中有鱼与龟在游水,有可能表现主人还开辟有池塘,经营人工的养殖业。不但壕沟周围有骑马装甲的武士在巡查,第二与第三层楼上也有持弩机与盾牌的武士在阳台戒备,以确保塔楼里的家人与财物的安全。愈是富裕的人家,愈容易受到强悍的盗贼觊觎,因此愈有钱的人家用于保护安全的武力要愈强大。在古代,有徒众也是一种威权的具体表征。与司马相如私奔的卓文君,她的父亲卓王孙就拥有家仆八百人。可以想象,当主人与宾客们在顶楼远眺延伸的庄园,享受美酒珍食、歌舞弦乐,冥想永恒的来世时,护卫们戒慎戒惧的警戒气氛。

在任何社会,尤其是年代越早的时期,越高的建筑就表示主人的地位越高。要让房子的外观看起来高耸,古代有两种办法:一是建筑在呈阶梯状的土层上,虽然每一土层只建一层楼房,远远看起来就像是多层的楼房;二是如果木构建筑的柱子能承受高楼的压力,也可以在同一土层上建造多层的楼房。这两种形式的多层建筑,商代都有文字表示,一是建筑在杆柱上的两层建筑物: ;一是建筑在夯打结实的地基上的两层建筑物:

;一是建筑在夯打结实的地基上的两层建筑物: 。这两个字一定已被其他的形声字所取代。可能前一字是“楼”,后一字是“台”。已发掘的商代遗址,从柱础排列的痕迹也可以看出当时有建造二层楼房的证据。

。这两个字一定已被其他的形声字所取代。可能前一字是“楼”,后一字是“台”。已发掘的商代遗址,从柱础排列的痕迹也可以看出当时有建造二层楼房的证据。

高楼不但可以防湿防水,它居高临下,也便于侦察、防范敌人,而且远远就可以望见,能提高统治者的威势。所以商代开始就有在高台上盖楼以资纪念及炫耀的风气。东周到汉代的君主迷信神仙的存在,为了能更接近天上的神仙,楼台就越盖越高,《史记•封禅书》记载汉武帝为了亲近神仙而大建高楼,其中甘泉宫的延寿观高达30丈,建章宫的凤阙高达20余丈,神明台、井干楼高达50丈。汉代1丈约合今日的2.3米,50丈的高度就超过100米了。所以高楼在汉代还具有求神仙给予长寿的意义。但木构建筑不可能承受如此多层高楼的压力,故只能建筑在呈阶梯状的土层上。

汉代的建筑,现今除了少数的石阙和祠堂以外,已不复留存,但墓葬中的这些塔楼俑,让我们见证了当时辉煌的建筑成就,以及延续不断的中国特有的建筑艺术。图1-26中这个塔楼的每一层楼都有斗拱的设施以承担厚重的四坡重檐屋顶。每一层楼也都有大片的采光透雕窗户及雕琢的梁柱。屋檐覆盖着上釉的陶瓦片和上挑的脊角装饰。此楼就好像是对东汉古诗十九首之一“西北有高楼,上与浮云齐。交疏结绮窗,阿阁三重阶。上有弦歌声,音响一何悲。”中的场地的注释。

图1-27 绿釉陶楼,高114厘米,山东高唐出土。东汉,公元1~3世纪

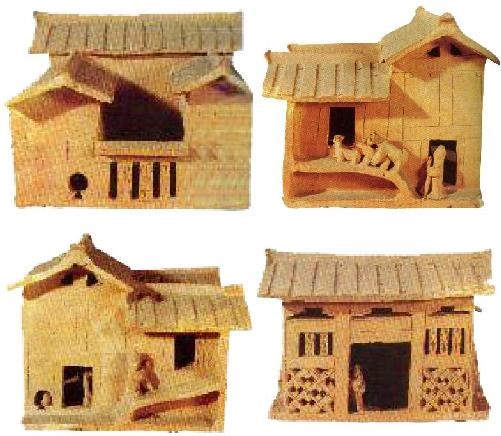

图1-28 红陶城堡房屋四面,高28.2厘米,宽39.5厘米,底41.3厘米,广州出土,中国国家博物馆藏。汉,公元前221~公元220年。东汉时形制大致相似,墙面有漏孔的装饰,反映南方建筑特色

——摘自 许进雄 《返来长安过:汉字与文物的故事》

购买本书请点击阅读原文

汉典:zdic.net