作者简介: 汪德迈,法国著名汉学家,为法兰西学院铭文与文学学院 (Académie des In*ions et Belles-Lettres) 通讯员。其研究着力于甲骨文、儒法家思想、中国古代政治制度、中国思想史以及有中国文化影响的国家的文化史(韩国、日本、越南)。有专著六部,文章一百多篇。获法兰西学院儒莲奖(Prix de Stanislas Julien) 、法兰西学院铭文与文学学院最重要的奥马楽奖(Prix du duc d’Aumale)、法国荣誉军团骑士勋章(Chevalier de l’ordre de la Légion d’Honneur)、法国教育荣誉勋位(Officier de l’Ordre des Palmes académiques)、日本神器金银星 (Etoile d’or et d’argent de l’Ordre du Trésor sacré du Japon)。

中国表意字只是在孔子之后才成为真正完完全全的一种语言媒介,我们在后面将谈到其原因,以及是如何转变的。直至那时,即自公元前十三世纪该文字被创造到公元前一千年中叶,大约七个世纪的时间里,这一表意文字专为一种国家行政工具,完全掌握在“史”之手中,后者负责占卜并掌管其从占卜发明的刻写工具。这一工具并非没有相当的演变。它的发明,是为了把占卜因式与结果书写成占卜方程式。渐渐地,它演化成真正的文言,完全适用于各种话语体的表述,并最终被私人化。我们看到,这一演化是如何自甲骨文本身开始的。我们还将看它如何先在金文而后在不同的丝竹文书上发展,最后成为作家文学。

在金文即青铜礼器上用表意文字,确切地说,在当时作为赐命与奖赏王公贵族之证物的青铜礼器上刻文,始于武丁统治末期,故在初期甲骨文之后,不过稍晚些时候。

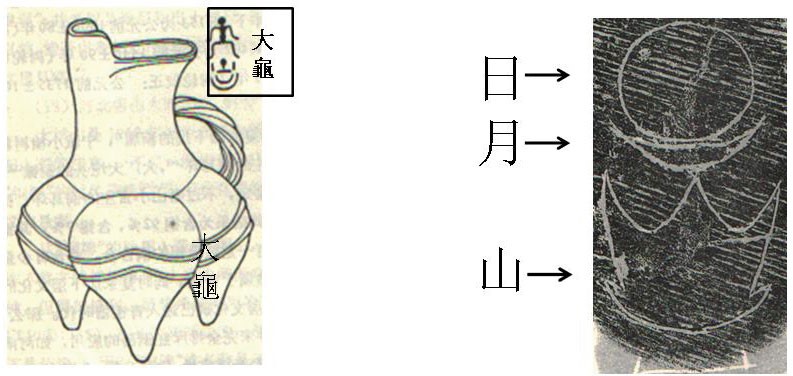

图9 中国新石器时代的岩画。市布齐沟泉(青海刚察县泉吉乡)山岩上山画两图

要知道何为青铜礼器:它们是用于祭祀祖先的祀典之器。其重要性在于,中国古代王朝,是家族中的望族通过控制祖先祭祀而行的家族权力,去建立政治权力的。祭典所需的青铜器有各种类形:四足或三足鼎,用以烹煮祭祀所用的肉与谷物;食器簋,用以蒸煮;酒器、热酒器,用以热谷物酒;洗手用的水器(鼎、爵、角、斝、盉、觚、尊、觯、卣、壶、觞、盘、匜……);等等。中国考古学对其形状与饰纹有深入的研究。此类礼器在考古学上属类似的陶土器皿之直系,陶器大量出现于远在青铜时期之前的新石器时代。(参见图9图10)所有中国史前时期不同文化遗址中均有大量存在。其青铜之制作始于商代,在商人获得先前夏人只用于武器制作的合金技术之时。第一批青铜礼器在中国公元前十六世纪的二里头遗址商代层中出现。而青铜器在当时是珍贵材质,只在王室作坊铸造,此青铜所铸之器只为国王或那些受国王赐命者,尤其是为奖赏其战功显赫,在其王室作坊为之铸造几件美器。

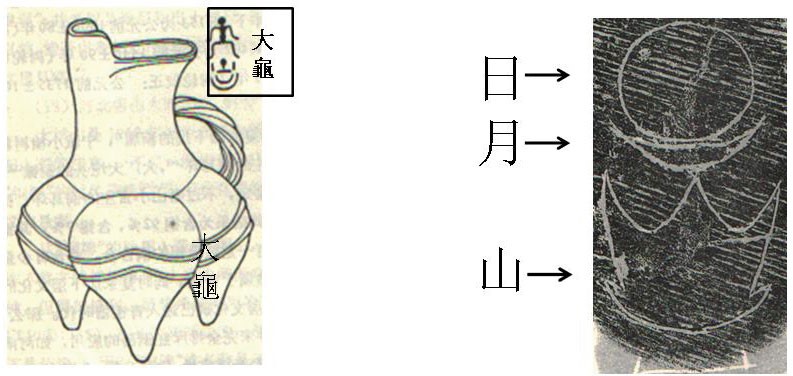

图10 新石器时代(右边)及铜器时代初年(左边)的象形符号。右边:大汶口陶器之符号(高明编:《古陶文彚编》,新华书店,1990,第649页)。左边:极早期的铜器之符号(安志敏:《中国早期铜器的几个问题》,《考古学报》,1981年第3期,第275-276页)。这样的象形符号还不是文字,而是象形字之原型

武丁统治以前,青铜器没有刻文。这便是确凿的证据,中国文字的确是为了记録占卜方程而被发明的。而考古学上没有任何文字痕迹早于兽骨文与甲骨文,有一种解释是,因为文字可能的载体如竹简、布、树皮抑或其他是很脆弱的。这一解释被青铜器的考古发现所推翻,青铜器保存得相当好,它是铭文可选之载体,并于甲骨文之前就存在,但金文却出现于甲骨文之后。

此外,反对承认中国文字随甲骨文而起这一清楚的事实,其理由是错误的。它的想法是,用在这些甲骨文上的表意字过于讲究,不可能一下子被发明成这样,之前肯定须经过一个文字形成的阶段。事实上,之前是有一个相当长的形成阶段,但不是文字本身的形成阶段,我们上一章谈到的,一个从初级骨占学的裂文到龟卜,从卜文到卜字形的龟璺的形成阶段。是这一理性使卜兆系统化创造出非纯意义上的“文字”,而是类科学的占卜标记。

我们回到青铜器铭文上来。当它们在青铜礼器上出现时,已经距青铜的存在有三到四个世纪了。考古发现约有两百余件各种类型的青铜器,其时代更早。和它们所模仿的陶器那样,有时带有符号。曹淑琴考辨出十四个此类符号。我们要强调的是,尽管其中某些符号可能作为图文字用于甲骨文,但还不是真正的文字,无论是陶器还是早期青铜器上的铭文。例如,曹淑琴考辨的符号,其中一个引起了专家们极大的注意。它出现在一只新石器时代常见于陶器的牛乳头形三足青铜鼎上。该鼎今佚,但1755年乾隆皇帝时出版的《西清古鉴》见存。该符号(见图10)。一只用非常简单的线条勾勒的龟,上有一人像,伸展双臂双腿,类似后来的文言字“大”,由此而成某种“大龟”字谜。在文字发明很久以前,有些相似的图纹出现在大汶口(公元前四千年)陶器上。有一个是日月山相迭的符号(见图10),另一个只是太阳与山相迭,被收入表意字汇意为“旦”,而在公元前四千年的陶器上,此图纹并未成为文字符号。“大龟”符号在甲骨刻文里没有找到对应的字体;但人们在古文中找到一个双字形成的词,不过其首字是“大”的略微变形,成“元”,构成《书经》所证的“元龟”(杰出之龟)。这一双字的词后来被组合成一个字“鼋”,大龟(Pelochelis bibroni Owen)的中国名字。我们看到,这些符号具有泛中国新石器时代所特有的图纹文化特征。不过,我们重申这一点,这些符号一直是孤立的,没有任何语言组合,不能被当作文字符号。

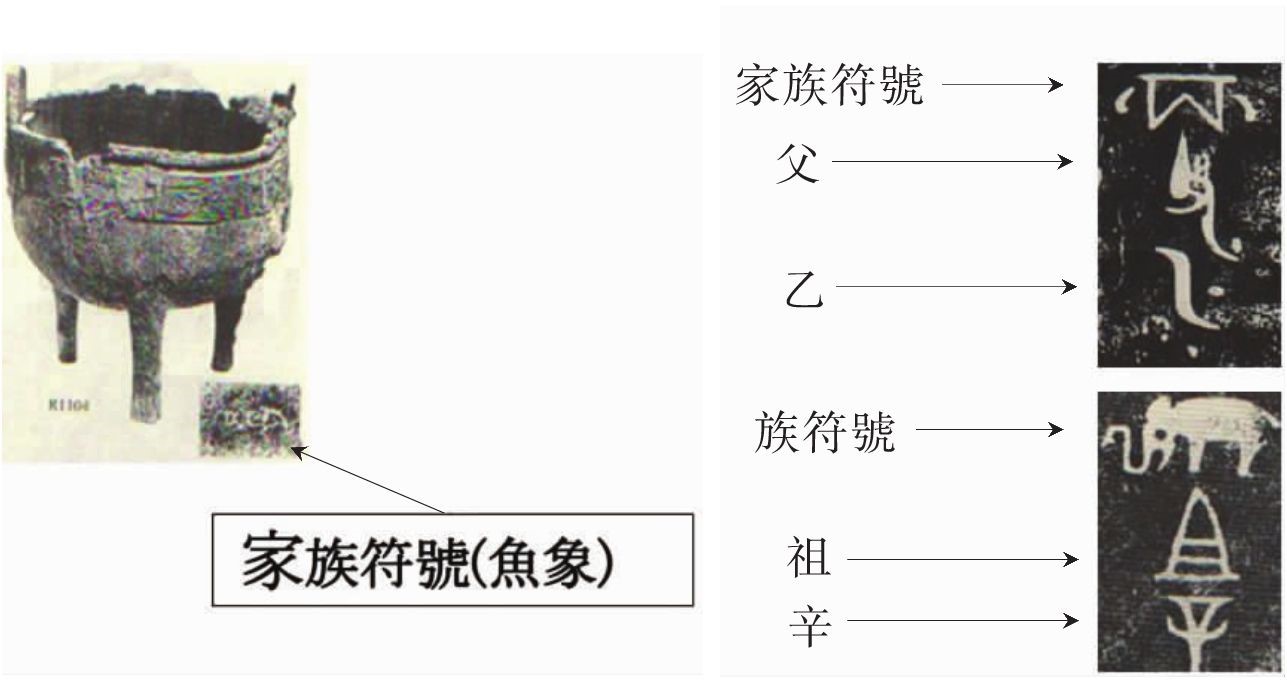

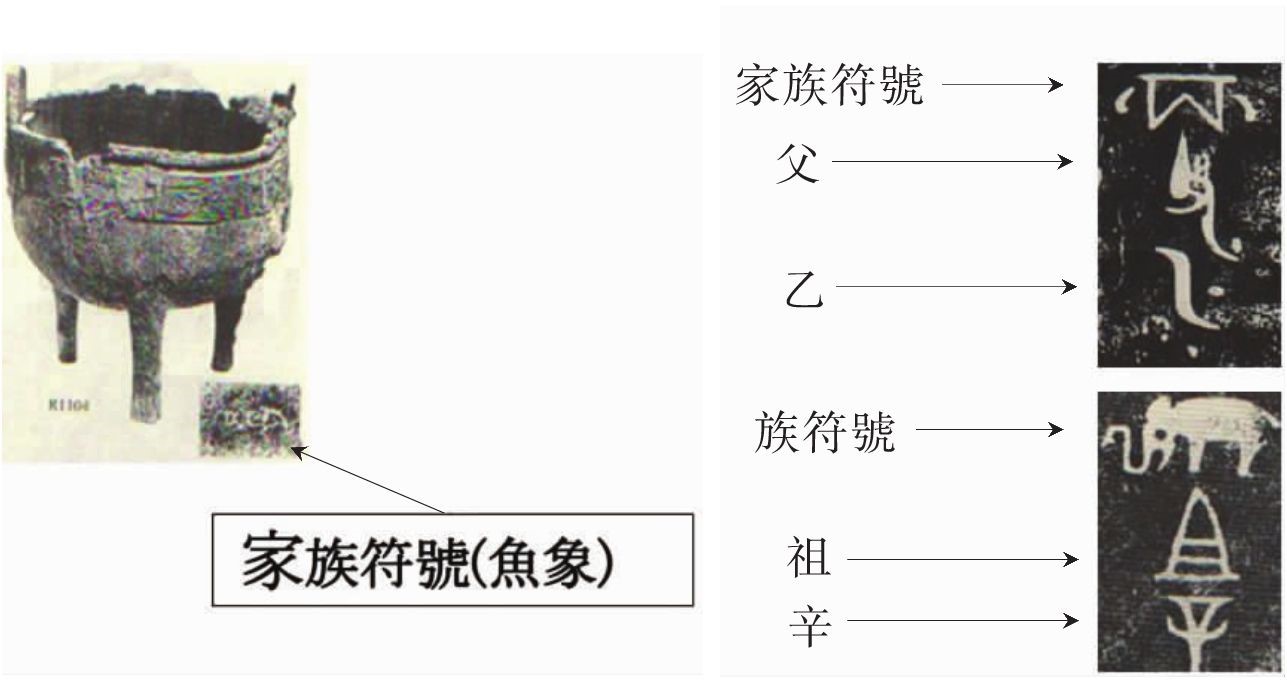

图11 殷朝时代铜器上家族符号与亲家称呼之初期铭文。左边:殷墟出土三足鼎(李济:《殷墟青铜器研究》,上海世纪出版社,2008,第350页)。右边:殷朝时代两种铭文(白川静编:《金文集》,京都:二玄社刊,1964,36号和41号)

最初真正的青铜器铸铭为献词。初始的表述极为简单,仅由一到两个字组成:该青铜器受献者之庙号,前面或有以此器祭祀受献者的后代对之所持的谱系名号。确实,如果君王一直献青铜器,受献者会施恩其祖先,而祖先的护佑因受献者的善行而使之得以受君王之恩惠。当时,庙号均出自干支体系的天干名,如《考乙》《祖辛》(参见图11)。鉴于甲骨文均以天干名始,天干在历法上主一旬十天,可以设想,是关于天干字的总体思路,促使在青铜礼器上,模仿占卜方程式中作为某种献给宇宙性的旬日,镌刻此类献词。在青铜礼器上刻上所献给的祖先之宇宙庙号是很自然的,尤其所行的祭祀之日与祖先的干名同日,换句话说,庙号表明祖先在宇宙中的地位。

然而,正如甲骨占卜方程由后加的详细陈述而丰富起来一样,青铜器铭文也渐渐展开,愈来愈具体,陈述此祖先的后代,即青铜礼器之受者,幸亏其祖先护佑而得功德,对后代有益,献此铸铭青铜器作为嘉奖。在这专文里,此位受献者被称为该器之“作者”,意思不过是因祖先保佑有功德,而得到此器。最初的形式很简单,诸如:“枚父丙”(“枚”为器之“作者”,“父丙”为其父),或略有伸展:“集咎作父癸宝升彝”(“集咎”就是器的“作者”,献礼给其“父癸”)。稍后,铭文继续伸长,也记録受献者有功德,获一组礼器(通常所献的是一组各种不同的青铜器,各有相同的铭文)。殷代末期,这样的铭文可达四十余字。下面是今存该时期最长的一段铭文。没有献词,仅仅是关于一位大人物必其的受献情形的概述:

图12 必其卣铭文(李学勤审订:《商周古文字读本》,北京:语文出版社,1989,第69-70页)

乙巳,王曰“升文武帝乙宜”。在兴大厅,遘乙羽日。丙午,写,丁未,祭。已酉,王在梌,必其易贝。在四月维王祀羽日。(参考图12)

周朝,作为授权与奖赏证物的铸铭青铜礼器,其制作大量增加。该时期的金文数量,被编目的,达上万,金文长达500字。占卜官“史”成为文书,其职能增多。在殷代甲骨文中,在一残片上已有孤零零的“作册”二字。人们只能猜测,它指的是负责将纹片编册(此字很形象)的人,在当时,无疑就是占卜片。周朝不在卜片上刻占卜方程,而规定在题献记録上作之。而后,在题献记録上再加由同一史-卜官作的其他记録,因为唯有史-卜官识字,以存记其他新的活动。这些书册,其材料或为丝,或为编制成册的木简、竹简,书写自上而下。按规定,简的长度大致根据所録之文的级别而变化。在所收集的周朝青铜器铭文中,二十余篇为作命内史涉入之证。内史亦称右史,负责记君王之言,太史亦称左史,负责记君王之事。在大诸侯国也有这一职能。在君王与诸侯两级,青铜铭文记録赐奖之命辞。占卜之命辞,同样为政府(君王或诸侯)之命辞,赐名,奖赏,朝聘,或有不同使命。这些命辞愈来愈详细,文言变得成熟了,比甲骨文式更灵活、更细微。关于这一演变,李学勤归为如下进程:1. 定语的发展;2. 带属性介词的词或词组作定语出现;3. 迭音词出现;4. 被动句出现;5. 行为主语出现。

是这些题献金文开创了中国纯文本性的古文言。在西方,则是史诗首先开创了口头文学,而后,用字母文字记録歌手的吟或诵,从而形成笔头文学;在中国,是先王之嘉命,而非史诗,构成文学最初的史诗地层。这些嘉命并不缺乏与西方史诗英雄性相对应的夸张。比如,在长达20竖行197个字的毛公鼎铭文所记的嘉命中,我们读到,该青铜簋器主纪念其先辈、周成王之侯毛伯于公元前九世纪东征严戎:

王令毛白更虢城公服,王立,乍四方亟,秉繁、蜀、巢令,易铃。咸,王令毛公以邦冢君、土驭、呈戈人伐东或瘠戎。咸,王令吴白曰:「乃师左比毛父」;王令吕白曰:「乃师右比毛父」;遣令曰:「以乃族从父征,诞城,卫父身」。三年静东或,亡不成肬天畏,否屯陟。

在有韵的铭文中,这种英雄性有着特殊的鸣响。王国维与郭沫若先后肯定这一点,迄今为止,发现有61篇包括早至公元前十世纪的铭文均含有这一特征。应该指出,文言与韵文,并无丝毫矛盾。每一个文言字,都带有发音,给文言以口语性的第二维度,内史演之,为其所写的王言增色。中国书写诗的源头就在于此,在这里要解释它是如何从金文走出的。

我们所知的最古老的实例在《诗经》里。该诗集由什么组成呢?由创作于公元前十一世纪到六世纪的305首诗(不包括六首有目无内容的诗)。这些诗分两类:诗集的第一部分160首为周朝十五国国风,第二部分145首礼颂,其中105首为王室与诸侯祭祀之歌,即雅,40首为祭祀时所唱之颂。尽管王室祭祀礼颂在诗集的第二部分,它们是最早出现的。不要以为是作家的诗。这些是音乐作品,作为祭祀文的对称部分构思而成,在中国古代礼制里,社会秩序由国家行政通过祭祀而建。在这一文化里,礼与乐密不可分:

礼乐不可斯须去身。致乐以治心,则易直子谅之心油然生矣。易直子谅之心生则乐,[……]故乐也者,动于内者也;礼也者,动于外者也。

在官方活动中,礼仪化的外在行为从外规范举止,与此同时,礼颂产生感动,使人于内心感受事物之秩序。两者均为善治之事。它们的组成为的是体现“天道”,如政权将天道严格地落实在公共秩序的形式上。因此,国家负责音乐的大司乐位属最高行政级别。《左传》告诉我们,在公元前六世纪强大的晋国,大司乐师旷是该国四大夫之一,作为太宰,辅佐太史赵。《国语》指出,此太宰一职,其责为引导执政的君王,以大雅所颂之德润之,如《诗经》第256首《抑抑》所作的那样,卫武公(公元前853-前758)以君王善行训诫自警,其实是让厉王闻之。作此类诗是占卜官“史”的职责之一,瞽史受命为之,最优秀的乐师从盲人里选録(不过,在这里,此词肯定不能从字面上去理解,大司乐亦非真为盲者)。

完全可以认为,占卜史官与大司乐职能之间的同宗关系,上溯到肩胛骨骨占卜人与萨满师职能之间的同宗关系。在占卜成为科学性占卜学、宗教成为礼仪体制的同时,萨满古老的舞蹈也转变成一种《诗经》的舞颂礼仪,该礼仪从其迷人的跳神原型中继承了一种通感力,礼制开发了它,同样,文言从其占卜原型继承了一种阐释力,经典注疏开发了这一阐释力。《诗经》就这样为周朝创造,参与了深刻的文化转变,即在建立封建机构取代商王朝的宗法式家族制度的同时,将宗教礼仪化而成为有完备系统的文化机制,以强化社会秩序。诗歌为该机制中的一个齿轮。那些传统上所称的“作者”,无疑与青铜礼器受者为器上所刻献词之“作者”意义相同:他们是诗歌的赞助人,卫武公的《抑》肯定是这样,其实这些诗篇由王室或诸侯行政机构中负责文书的占卜官受命撰写。注意在诸侯国里,这些文书史官至少最初是由王命所派。此为孝王时期(公元前954-前924)的大克鼎铭文所证实,铭文写明,王对克的册命和赏赐之外,还将赐其家:“易女史、小臣、霝龠、鼓钟”。

而史以青铜礼器铭文之文言撰写《诗经》,它们以人们在诗歌里看到的形式,礼仪性地赞祝器主的美德。陈致开创性的研究对此提供了论证,他断定,并非如人们至今所认为的那样,青铜铭文从诗颂得到灵感,而是诗颂取自青铜器铭文形式。此外,同一铭文刻者在公元前十世纪兴盛的古中国,将书面体诗韵的发展与用于青铜编钟的礼乐相连。他甚至将诗颂的四言节奏与乐理四律相合,当时的编钟便是由此乐理制成的。从这里我们看到,青铜铭文自甲骨方程式起源,《诗经》的颂诗与王室祭祀诗则从这些铭文孕育而生。

至于《诗经》第一部分的《国风》,事实上年代较晚:几乎全部为春秋时期(公元前722-公元前481)所作,无一作于东周(公元前770年迁都洛邑,今河南洛阳)以前。在王权开始严重衰微时,它们以某种民间方式出现作为救助,试图在社会基层颂扬那贵族阶层正在失去的东西。它们在至此之前完全为贵族的王室音乐的伦理礼性中注入一种类民间的变奏。前面谈到的公元前六世纪中叶晋国大司乐师旷这样说道:

天生民而立之君,使司牧之,勿使失性。有君而为之贰,使师保之,勿使过度。是故天子有公,诸侯有卿,卿置侧室,大夫有贰宗,士有朋友,庶人、工、商、皂、隶、牧、圉皆有亲昵,以相辅佐也。善则赏之,过则匡之,患则救之,失则革之。自王以下,各有父兄子弟,以补察其政。史为书,瞽为诗,工诵箴谏,大夫规诲,士传言[……]

在这一段文字里,我们看到,贵族,即太子、公、卿大夫,与普通阶层人士,即庶人、工、商等同位。社会所有阶层没有区别,同样由宗亲或类(友情)架构,它们是作为担负着中国道德伦理所赋予亲、友之责任的各种成分被提出的:帮助所属宗亲的那个要求给予支持的人,辅佐之,当其有德行,颂之,当其无德行,讽刺之。在史与司乐受命而作的诗歌里,那些致君王及要人之赞颂诗,是西周青铜礼器铭文传统。周东迁后新式诗歌方才出现,名为风,字面的意思是“风”,而这里实际的含义是“讽”-以诗美刺,与上面引句末尾师旷所用之“诵”同义。

接着,大司乐在文中指出,对当任政事的批评根据其等级采用不同的形式:在贵族高层,批评是直接而决然的(箴谏);在贵族下层,批评原则上只是泛泛的(规诲);而在平民阶层则为谤,商旅于市,百工献艺,以“讽”政事。师旷接着描述,当时如何搜集民间新的讽诵,并造以《夏书》作古书。正月孟春,遒人以木铎徇于路,收録对当政所诵之讥讽。《汉书》卷二十四上记载,采诗献之、比之音律,以闻于天子。“故曰王者不窥牖户而知天下”。

《诗经》乃如是而成。由此推论,这些诗颂絶非如人所说是口语作品,人们错误地以为诗歌是唱诵的,而唱诵是语音的而非文字的。确实是用嗓子唱诗,但其所诵乃是次一层的读音。在这里,它是一种语义上为纯文言的表述以绘声的方式展开,尽管该文言可能会有来自口语的成分。不仅雅颂为文言,取之于民间因素用礼仪性语言写成的类民俗的风颂,也同样完全是这样。风诵最初当然源自口语,史与司乐们将之完全改写,以入礼乐。其过程是:1. 行政官员振木铎于路、采风并默记之;2. 风入官府,记诵,献于司乐;3. 司乐与史用文言整理成正规形式。

很清楚,只有这一形成的文体可以解释采字不同十一国的民歌,何以均成四言律。

文言对民歌的格式化造成一个广阔的词汇发明工场,因为民歌富有大量植物、动物与地名。这使诗经除其礼仪用途外,还是一种风物课本。至于诗经的四言律,它与青铜铭文的韵文相同。或许,四言律与甲骨占卜方程的特性不无关联,要知道后者的第一部分均由四言多项式起始(序文的成分:“干支”的两字,“卜”一个字,史人的“人名”一个字,一共四个字)。

礼颂诗歌与周代的占卜、国王的左右史记言记事,録于竹简或帛。《墨子》指出此乃“古者圣王既审尚贤欲以为政,故书之竹帛,琢之盘盂,传以遗后世子孙”。并言这些竹帛之书,国家存之“传以遗后世子孙”。

在这些文本,文字的使用肯定超出占卜録记的范围,而作年鉴与礼颂之用,并扩至非正式的日常文书之用。官府行政人员在笔録官方活动之外当然不会放弃笔録日常活动这样的好处。在一个竹林资源丰富的国度,书写材料既丰富又廉价,易于备制,竹杆很容易劈出非常规整的竹简。

关于这一点,如果中国文字是竖行直写,独一无二,而其他文字均为横向,无论自左或自右,可能是眼睛生理之故,与竹简的使用无关。什么也挡不住竹简横向。中国文字用竖行并自上而下,事实上源自占卜片沿“卜干”刻卜辞之用法。占卜方程初始,是直写而非沿“卜枝”横写,是为了避免卜辞越足那更具有卜占意义的卜枝。我们于此还得到另一个迹象,文字在中国始于卜辞,而非竹简文。

竹帛书确实不如甲骨文或青铜器铭文那么能保存。但我们的史料中所形成的空白,并不在甲骨文之前而是在之后。我们所缺的不是先于占卜方程式的“前-字”,它并不存在,而是关于肯定用于西周但不是青铜器礼仪文字的文书日常文字的证据。今天我们所掌握的最早的帛书材料是1942年在河南发现的战国(始于公元前476年)丝帛书。该帛被盗掘自古墓。以“楚帛书”。闻名至于竹简,最古老的一批于1978年在对公元前433年入土的曾侯乙之墓进行发掘时被发现,与六十四枚编钟同葬。因此,除了青铜器纯礼仪性的铭文外,关于源自文言占卜母体的中国最早的文书遗产,我们再无任何直接来源。

这最初的数据是纯官方的,存于官府,我们只能通过公元前二世纪期间前汉儒家们重编孔子及其弟子所修订的经典而知晓,经典大部分被公元前三世纪的法家文化革命所毁。而我们知道,周王室贵族蒙其所教:贵族胄子受授于六艺之书,包括数并驭、射、礼、乐。中国古代封建制与欧洲中世纪封建制的重大不同由此显现:查理大帝是不识字的。而在公元前七世纪,申叔时要求对楚国太子要教“《春秋》,而为之耸善而抑恶焉,以戒劝其心;教之世,而为之昭明德而废幽昏焉,以休惧其动;教之诗,而为之导广显德,以耀明其志;教之礼,使知上下之则;教之乐,以疏其秽而镇其浮,教之令,使访物官;教之语,使明其德,而知先王之务用明德于民也;教之故志,使知废兴者而戒惧焉;教之训典,使知族类,行比义焉。”“尤亦教之礼,教之乐。所有所教皆书之竹帛,藏之府库。”公元前七世纪的楚国,一位普通之“士”名亹受命为太傅士,他曾就教于申叔时,自然可直接接触这些经典以教之于太子;但只有受命编写官府文档者对文本负责。

就是在这片官方文书的土壤上,文言之用达最终拓展,它得以走出官方独用的状态,可以为私人写作所用,中国纯粹意义上的文学,即私人作家文学萌芽了。文言发展的这一最后阶段始于公元前五百年。由孔子(前551-前479)首创,他通过一场真正的革命革掉了政权对文书遗产的操纵权利,因跃而名列中国历史上最杰出的人物之属。这一深刻的文化变革经两个阶段完成:首先,孔子对代表周王室传统的典册进行整理;其次,在孔子如此着力之后,孔子的接班人和对手们得以私用文言从事个人著作。我们先看这一变革在第一阶段是如何进行的。

孔子《论语》第七章以此名言开篇:“述而不作”。人们通常只将此认作旧派之信守,反对颠破任何主流意识形态。但实际上,孔子所求,乃是恢复周王朝所设之封建秩序,而公元前六世纪前夕,周王朝正将沦入战国之乱。今天的革命家只看到其反向的一面。然而“革命”在中国传统的含义,是“改天命”(参见本书第七章末尾有关论述)。孔子意识到自己受天命,使王室重上王道,他体现了真正革命性的革命。他是如何革命的呢?他给自己重编国家档案的权力,把依周王朝奠基者理念所作的编修变成复辟王朝的宣言。

孔子本人虽为一普通人,但出身贵族,公元前518年受大夫孟僖子之请,任其二子之师。此任使孔子得以接近鲁国文档。他藉此机会掌握编年史,不仅是要给两王者学生作讲解,更是为了对这些史料进行修定,从简述周朝创始者们的后代所犯的劣行来反衬凸显正道之原则。这一点是孟子告诉我们的,他补言到:“孔子曰:‘知我者,其惟春秋乎;罪我者,其惟春秋乎。’”

孔子并不满足于修正编年史。传统上认为,他还修正了《诗经》。他尤为着意《诗经》,因为这些诗歌乃为培养政治人物而唱诵。此外,他当然不会首先关注占卜法则,这一中国公共与私人文化的基石。就是这些由孔子重编并由其弟子保存的文集,成为中国体制的根本经典。现存的文集是汉代的修订本,它们保存了公元前一千年前半期原始资料之精髓的什么呢?从孔子的修编里留下了什么?无论如何,这些文集可以在孔子从事的革命第二阶段,使文言书写跃向最初的私人著作。

在孔子去世后,其弟子们决定编写他们所记得的老师授课最精彩的部分,第二阶段的革命才开始。他们编出《论语》,使孔子上“素王”之位,因为唯有王之所言,在当时为记写对象,被“内史”所撰。然而时值有利于思想纷繁的乱世,孔子的理论并不为所有人认同。

儒家思想的反对者们视《论语》为简单的意识形态宣传品,而论争所在,同样是凌驾于口语之上的文言写作。故而在“战国”(前475-前221)时,相继发萌传统上所称之“诸子百家”,各种以文言为文的私人写作大量涌现,这标志着在中国,作家文学,即纯意义上的文学问世。

——摘自 汪德迈著,金丝燕译 《中国思想的两种理性 :占卜与表意》

购买本书请点击阅读原文

汉典:zdic.net