细说汉字:国

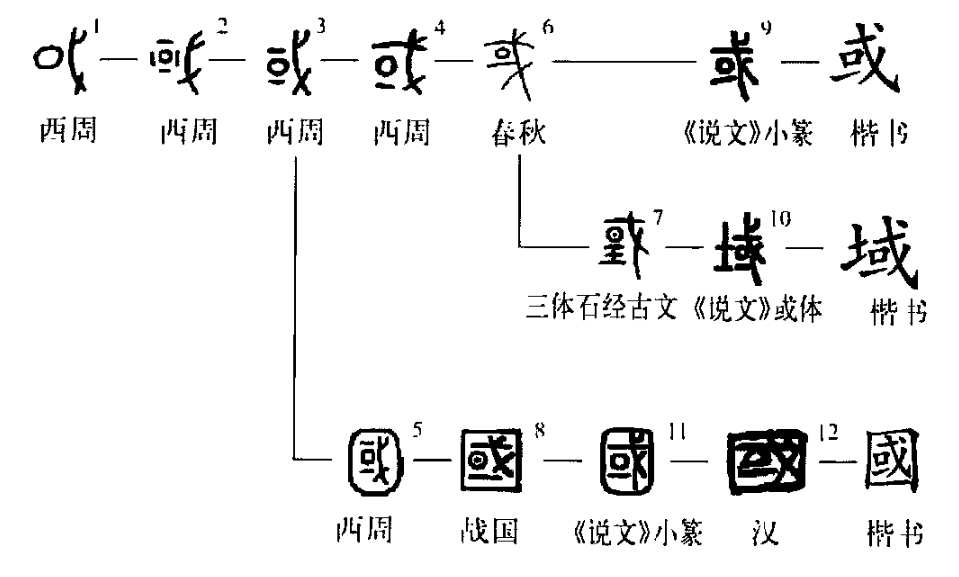

这是“汉皇重色思倾国”的“国”字。甲骨文①的形体就是“或”字,右为“戈”,左为“国”,以戈卫国。可见在甲骨文中,“或”与“国”是不分的。金文②左边中间的圆圈是表示国土,周围的四条短线表示国界,右边有“戈”,也是以戈卫国之意。可见这个“国”字是个会意字。到了小篆③则在“或”字之外又增加一个“口”,表示国界,这就变成了外形(口)内声(或)的新形声字了。④是楷书形体。⑤是简化字,“国”中有珍宝(玉),变成了书写方便的新会意字了。

《说文》:“国,邦也。”“国”字的本义是“国家”,如《商君书•更法》:“便国不必法古。”也就是说:只要有利于国家,就不一定要效法上古的治国之道。由“国家”又能引申为“国都”,如宋玉《对楚王问》:“国中属而和者数千人。”这是说:在都城中能跟着唱的人有好几千。

请注意:古代称告老还家的卿大夫为“国老”。可是辛弃疾的《千年调》词中的“甘国老”,却是指中草药中的“甘草"。李时珍在《本草纲目》中说得明白:因甘草具“调和众药之功,固有国老之号”。

——左民安《细说汉字》

扩展阅读

形声字。从口,或声。“國”之初文作“或”,始见于西周金文,会意字。字形1从 、从

、从 ,

, 象征疆域领土,

象征疆域领土, 为“柲” (兵器之柄)之初文(参见八部“必”字条),表示以武器守卫;字形2从

为“柲” (兵器之柄)之初文(参见八部“必”字条),表示以武器守卫;字形2从 ,像“或”有四至;字形3省去中左右两竖笔,字形4又将上面的横笔与

,像“或”有四至;字形3省去中左右两竖笔,字形4又将上面的横笔与 相交而成“戈”字(为后世文字所本)。因借用为或然之“或”及疑惑之“或”,遂加“口”旁作“國” (字形5),或加“邑”旁作“

相交而成“戈”字(为后世文字所本)。因借用为或然之“或”及疑惑之“或”,遂加“口”旁作“國” (字形5),或加“邑”旁作“ ” (《金文编》826页,师㝨簋)以表示本义;战国文字中又出现了加“土”旁的“域” (字形7,三体石经古文)和加“宀”旁的“

” (《金文编》826页,师㝨簋)以表示本义;战国文字中又出现了加“土”旁的“域” (字形7,三体石经古文)和加“宀”旁的“ ” (《郭店》 112页,郭店楚简《缁衣》),均为形声字。其中“

” (《郭店》 112页,郭店楚简《缁衣》),均为形声字。其中“ ”、 “

”、 “ ”二字后世不再使用, “或”、“域”、“國”则分化为三个不同的字(《说文》:“國,邦也。”戈部:“或,邦也。……域,或又从土。”是“或”、“域”、“國”古本一字)。本义指疆域,地域。这个意思后来写作“域”。引申指地区,区域。何尊:“武王既克大邑商,则廷告于天,曰:余宅兹中或(國),自之辥民。” (中國:指周王朝疆域内的中心地区,即洛邑。辥:治理。) 《书·洛诰》:“作新大邑于东國洛,四方民大和会。”又引申指分封的诸侯国。《周礼·天官·大宰》:“大宰之职,掌建邦之六典,以佐王治邦國。”贾公彦疏:“《周礼》凡言邦國者,皆是诸侯之國。”秦公钟:“我先且(祖)受天命商(赏)宅受或(國)。”《左传·昭公二十八年》:“昔武王克商,光(广)有天下,其兄弟之國者十有五人,姬姓之國者四十人,皆举亲也。”后泛指国家。《论语·学而》:“道(dǎo)千乘之國,敬事而信,节用而爱人,使民以时。”也指国都。《左传·隐公元年》:“先王之制,大都(dū)不过参(sān)國之一。” (参國之一:国都的三分之一)《史记·乐毅列传》:“轻卒锐兵,长驱至國。” “國”俗书作“囯”,始见于北齐宋敬业造像,从口、从王,会“口中有王”之意。在宋元以来的一些小说戏曲刻本中,“國”字多写作“囯” (见《宋元以来俗字谱》 41页)。新中国成立后,“國”简化为“国” (在“囯”中加点儿而成)。(冀小军)

”二字后世不再使用, “或”、“域”、“國”则分化为三个不同的字(《说文》:“國,邦也。”戈部:“或,邦也。……域,或又从土。”是“或”、“域”、“國”古本一字)。本义指疆域,地域。这个意思后来写作“域”。引申指地区,区域。何尊:“武王既克大邑商,则廷告于天,曰:余宅兹中或(國),自之辥民。” (中國:指周王朝疆域内的中心地区,即洛邑。辥:治理。) 《书·洛诰》:“作新大邑于东國洛,四方民大和会。”又引申指分封的诸侯国。《周礼·天官·大宰》:“大宰之职,掌建邦之六典,以佐王治邦國。”贾公彦疏:“《周礼》凡言邦國者,皆是诸侯之國。”秦公钟:“我先且(祖)受天命商(赏)宅受或(國)。”《左传·昭公二十八年》:“昔武王克商,光(广)有天下,其兄弟之國者十有五人,姬姓之國者四十人,皆举亲也。”后泛指国家。《论语·学而》:“道(dǎo)千乘之國,敬事而信,节用而爱人,使民以时。”也指国都。《左传·隐公元年》:“先王之制,大都(dū)不过参(sān)國之一。” (参國之一:国都的三分之一)《史记·乐毅列传》:“轻卒锐兵,长驱至國。” “國”俗书作“囯”,始见于北齐宋敬业造像,从口、从王,会“口中有王”之意。在宋元以来的一些小说戏曲刻本中,“國”字多写作“囯” (见《宋元以来俗字谱》 41页)。新中国成立后,“國”简化为“国” (在“囯”中加点儿而成)。(冀小军)

——李学勤《字源》

汉典:www.zdic.net