人情的两面性

作者简介:翟学伟,男,1960年生于南京,1988年毕业于南开大学社会学系,1991年获法学硕士学位,2002年获南京大学历史系史学博士学位。现任南京大学社会学院教授,博士生导师,南京大学中美文化研究中心兼职教授,北京大学社会理论研究中心兼职研究员。

人情的两面性是指中国人的人情作为群体、组织或社会网络中的连结方式,具有正功能和反功能。所谓正功能是中国人依照礼俗在一定的情境下的互惠或施报行为,反映出中国人对人际交往和道德的重视,以促进社会网络的凝聚和稳定,而反功能并非指不通人情或破坏约定俗成的人情,而是指人们在运用中国人情的过程中出现的极端化、虚伪化和世故化的倾向。这些倾向实质上对正常社会交换具有反向性的作用。不过我们在很多个案中会看到,正反之间的客观标准有时是很难确定的,更多的情况只能根据后果来判断,正如Merton所说:“一个事项可能兼有正功能和反功能的后果,从而产生一个困难但重要的问题,亦即设立评估诸种后果之均衡的准则。”(默顿,第138页)任何一个受到中国传统文化影响的人都会认为,人情是中国人建立与调节社会交往的润滑剂,特别是以西方文化做参照,更能看出中国人在人情关系中获得的情感满足。正出于这一原因,中国人一般不会放过以人情的形式与人交往的机会,其差异只是施报的人数和分量的轻重。所以,生死嫁娶、逢年过节、参军开学、学习毕业、拜师学艺、职务升迁、城乡流动、工作调动、乔迁新居、出国留学等等,送上一定的人情,有助于人际关系的建立、维持、稳定和增进,而人逢春节、生日、婚礼、祝寿等场合,送上一份礼则更是中国人社会交往中不可缺少的成分。可以认为,送礼的本身在中国社会是具有象征意义的,其中包含着友谊、地位、身份、辈分、亲疏、和睦以及依附权势和永结为好等。冯友兰认为人在社会交往中的应酬是必要的,因为根据“忠恕”原则,人这样待人是为了别人这样待己,他说:

一个主人请客,如某客没有特别原因,而不去赴会,则为失礼,专把这种事当成一种失礼看,则又可令人感觉,礼是一种虚伪空洞地套子。但如一个人自作主人,遇见这种情形,他必心感不快。根据己所不欲,勿施于人的原则,他亦不必“读礼”,即可知这种行为是不对底。(冯友兰,第四卷,第402页)

冯氏的这一番话是想把国民性批评者对中国人“面子虚伪敷衍”一套,拉回到儒家思想之中来,从正面阐述。但他没有认识到,中国人的人情之反功能就是由原先的“真心实意”向“表面客套”转化中产生的。先看1991年9月18日《中国老年报》登载的山西省方山县下昔乡连家坡村的一例:

杨宝生、渠俊梅家境贫寒,既要赡养老母亲,又要抚育两个孩子,日常生活已很困难。而这两口子兄弟姐妹很多,近年来不是这家嫁女,就是那家娶媳,还有不断的丧葬事宜等,都得花钱送礼,一直难以应付。5月15日,渠俊梅家的侄儿结婚,好不容易外借20元去参加婚礼,在礼账上记下礼金16元,陪新娘4元;而她的同辈都在礼账上写着礼金40元,陪新娘5元。由于赶不上“行情”,内亲、外亲都对她冷嘲热讽,有的公开责备她“丢人”,她和丈夫十分痛苦,饭吃不下,人不敢见。想到日后送礼的事还会有很多,实在负担不起,渠俊梅一气之下,投入水缸自尽。杨宝生遭此沉重打击,也当即悬梁自尽了。

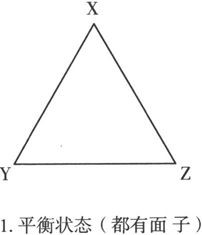

这一事例属于人情送礼中真正的自家人一类,因此把它划到工具性和混合性的关系中都是不恰当的。它的意义应该是血缘关系上的情感交流(以礼带情)。照冯友兰的看法也是“合礼”的,要说“特别原因”就是家里太穷,而且钱是借的。但中国人一般不把这样的原因看成是特别原因:一来为此进行家里没钱的归因而不出礼是丢脸的事;二来这样还会引起出礼的人都会以手头紧为借口而使送礼行为中断,况且我们也有理由相信自杀的夫妻俩的婚礼上也有别人送礼。由此看来,人情走上形式化是因为礼的形式化,以礼治情会导致人情不再是真实的情义或心愿,而是一种“表示”(象征),说明送礼者知道某件事并和同事人有特别的关系,这是其一;再者,中国人的人情正如上面所说,不是指人的感情,而是指关系中产生出来的情面(世情),因此构成关系的双方并不关心或看重对方的送礼行为是真心假意,只是关心依照礼俗该不该送,送多少。这种关系上的牵制和期待对双方的心理都产生压力。如果人情只发生在两个人之间,那么交换的标准是容易制定的,比如一方“千里送鹅毛”,另一方也会当“雪中送炭”而报答之。但人情交换更多情况下是发生在三个人以上,就以三个人为一个分析模式,突生属性就会复杂得多。这时,作为接受礼物的一方(X)对另外两个送礼的人(Y、Z)都有共同的(也可以是不同的)期待,而两个送礼者不但要考虑这种期待的压力,还要考虑他们彼此间在送礼分量上的轻重。无论其中哪两个人的关系比对另一个人更亲密,作为形式化的交换行为,任何一方都不希望在交换中承认或表现出自己同其中一个关系不好,再加上中国分家制度的影响,以平均原则实现人情交换是最佳的选择。因此中国人出礼一般以第一个人的定价为标准。如上例个案的标准被定成20元(这一模式也适于分析中国人的募捐活动),那么就不会出现自杀的事情;又假如上述事例中的送礼标准提高到50元,那么丢脸的人数会增加。可见,人情和面子的关系就是在期待→压力→平衡→交换→形式化→赞美的过程中结合起来的。哪一方破坏这种均衡原则,就造成其中的一方丢脸或不给面子。上例的20元钱正因为打破了平衡原则才受到了丢人的指责;反之,如果有人自己愿意出60元,那么,这种均衡同样会破坏,虽然他自己非但不丢脸,甚至还出了风头,但他制造了别人丢脸(见图18-2):

图18-2 中国人出礼平衡模式

现在我们把这模式代入一家地方报纸报道的一个事例中去:

这是一间10平方米左右的礼房,大桌旁,老陈、老李正在出喜钱。老陈说:“账房,给我记上50元”,老李说:“50块太少,给我记上100元。”

“什么,我们不是事先说好都50元的吗?你欺负人!”老陈的眼睛睁得鸡蛋大,“记上,我出200元!”就这样,你200,他300,一直抬到500元,幸亏别人拉场,双方才各掏500元了事,但从此,一对生意上的好朋友却从此反目为仇了。

这一个案表示,中国人的人情本身是为面子(不是真情),而在运作中也以面子为原则。从我们的模式上看,由于出礼的双方一再破坏面子与人情的均衡性原则,因而造成人情标准一再提高,并把人情所象征的友谊和谐变成了对手或仇人,这就是反功能。

这只是施的问题,作为收礼的一方怎么回报呢?我们已经提出,自家人中的人情,其主要目的在于加强和稳定情感的关系,因此最理想的模式应是报大于施,最低限度是“投桃报李”,即受到礼的人应把“桃”换成“李”去回报送礼的人。当然,如果把接受的“滴水”换成“涌泉”来回报,那是中国人最为称道的。于是地方小报上又提到:

作为受礼者,人家既出礼,你就必须备足酒菜,请人吃饭,别看一下子收进千儿八百块的礼,一算账,也就收支抵消。农民老曹,有二男一女三个孩子,今年“五一”节,他大儿子办婚事时,他事先打定主意:除了至亲以外,其他人礼钱一律不收,前来贺喜的每人一杯茶、一支烟、一包糖。可谁知正日子那天,来了许多人拐弯抹角攀近亲。老曹还是不想办,有几人气得大骂曹家不近人情,连讨杯喜酒都不给。最后,来人还是坐上了酒桌,曹家收了二千元礼钱,摆了二十多桌酒席,一进一出两不亏。可满脸愁容和倦意的老曹却说:“出不完的人情礼,还不完的人情债。麻烦的事在后边呢?”

所谓麻烦的事就是看起来,这一次收支抵消了,但以后凡是攀亲结婚,主人还得还礼。这样没完没了,虽符合中国人的交换模式,但个人在经济上都是不情愿的。

从上述分析中,我们已经看出了人情的两面性不仅表现在中国人社会互动的正反功能上,而且反映在做人上。也就是说,中国人对人情的依赖只是一种不愿脱离自家人群体并获得面子上好看的依赖,而心理上却对此具有排斥和逃避的倾向。对于这种两难境地,个体的两种面孔便不可能不出现,一副面孔是送礼收礼客套托人时的笑脸,一副面孔是背后的苦脸和鬼脸,钱书说:

……谓世俗常态每面前虚词取悦,背后方实言无饰。《五灯会元》卷九沩山灵佑语:“道人之心,质直无伪,无背无面,无诈妄心”;盖有背有面,即是“诈妄”,以一“质”则一“伪”耳。《书·盖稷》:“女毋面从,退有后言”;《诗·大雅·桑柔》:“民之罔极,职涼善背;涼曰不可,覆背善詈”;《庄子·盗跖》:“吾闻之,好面誉人者,亦好背而毁之”;杜甫《莫相疑行》:“晚将末契托年少,当面输心背面笑!”皆示当面易遭欺罔,转背方知端的。文学中寓言十九,每托后义。如世人熟晓之《红楼梦》第一二回贾瑞照“风月宝”,跛足道人叮嘱曰:“专治邪思妄动之症。……千万不可照正面,只照背面,要紧!要紧!”岂非“艮其背”耶?“其背”可“艮”,“妄动”能“治”之谓也。(1979,第一册,第33页)

从这一观点来看,当面送礼,背后恶语;当面做人,背后做鬼;当面一套、背后一套都不是反常现象,而是正常现象。它们是由人情的两面性所决定的。只要人情的两面性存在,做人的两面性便不可缺少,不世故也不可能。这是压抑和宣泄的一种途径。

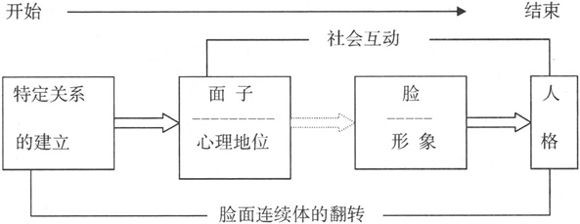

由此,我们可以说,面子本来自于脸,脸本来自于人格或自我,但通过关系和人情的一套复杂运作,最终导致了脸与面子的分离,也就是万事不从人格或脸开始,而是只要求关系到位,得到一个面子,哪怕面子后面的脸已经没有了,也不顾及,最终导致了万事只求好看,外面光彩。见图18-3:

图18-3 脸面连续体分离图

从这一图示中,我们可以看出,儒家所重视的人格和品格因为关系或面子的强调,已经不再成为脸面观之理想型的起点。这意味着,儒家的人格在脸面观的现实模式中已越来越不重要,而中国乡土社会与家庭生活中的血缘和地缘关系则更为基础。表面上看,儒家文化与血缘及地缘关系是吻合一致的,其实它们在脸面观中恰恰体现出了相反的方向。也就是说,如果要维持儒家所重视的人格和修身,脸面观应从人格直至走向关系的建立,而如果将关系作为一切生活的基础,那么脸面观将从关系走向人格。从关系走向人格的脸面观其实不需要个人品质的培养或对规矩的遵循。其逻辑是有关系,就应该给面子,给面子就不需要再考虑个人的表现和修为,进而人格也就不再有什么意义;当然,没关系,也就不需要给面子,即使这时有人格,也因为得不到面子而体现不出来。也许有人会认为,搞关系本身也是一种个人的能耐、本领或个人的一种特征,所以这个模式还应先从人格开始。但我们应该看到,在中国,最典型的关系特征不是交际能力的体现,而是一种天然关系的体现。这种天然关系往往不需要个人的本领,只不过是对事实关系连带的认定。那么,如果脸面观的连续体翻转或解体了,会发生什么呢?我这里全文引用《新生周刊》主编杜重远(1936/1994)在狱中写的一篇短文来做说明:

仿佛是南开大学校长张伯苓先生说的话:“中国人要面子不要脸”,这句话是万分真确的。

原来面子和脸是完全不同的两件东西。中国旧戏里有一套脸谱,这花花绿绿的脸谱就是“面子”,而真正的脸却反不能辨认清楚了。做戏子只要上台的时候,脸谱弹得像个样子,至于真正的脸,长得好看不好看,那是不相干的。其实中国人一切都如此:只要保全面子,丢脸却全不在乎。阿Q就是一个代表。所以挨人打不要紧,但在背后却要说一句“儿子打老子”,这样虽丢了脸,面子却是有了。所以要面子不要脸是中国人一般的人生哲学。

就整个中国社会来看,亦无不如此。在大城市里,工商业不景气,破产倒闭的事,层见迭出,但是酒馆舞场还是一样热闹,在乡村里,贫穷到不堪,肚子发生了问题,但婚丧的仪式,迷信的陋习,依然大事铺张,为的是不肯丢掉面子。

学生们念书,只求得到一张文凭,却不想求一些实学。教师们习染官僚的恶习,夤缘奔走,只求以作大学教授为荣,而贻误子弟却可以不问。这都是中了要面子不要脸的毒。

说工商界吧。年来国货两字是最时髦没有了。但是着实有许多不要脸的商人们,将大批仇货,印上国货商标,到处兜售。财是发了,面子是有了。但是做了卖国的奸商,却满不在乎!

军人总算是中国的天之骄子了。大将军出门,八面威风,黄呢服,黑马靴,白缨帽,金丝眼镜,高车骏马,前呼后应,场面可谓十足矣。然而四省沦陷的时候,从未闻有半个将军阵亡或负伤,死掉的只不过是一群小百姓。

谈到政治,更足痛心,从前历史上所描写的政治不良,不过是如何夤缘,如何奔走而已,今则花样百出,中西兼用。记者在东北时会见一批政客,来自南方,携名花,扶艳女,或称为妻,或称为妹,或称为亲爱的女儿,专为结识权贵,献媚当局。昼则高尔夫,夜则狐步舞。乌烟瘴气,黑漆一团。待其鬼计既售,官运亨通,简任到手,局长实现。于是一掷千金,挥霍无度。面子大则大矣,脸不知其何有?

还有洋场十里的高等华人们,拍惯了洋大人的马屁,把帝国主义者当作自己的祖宗。说中国不亡无天理。这些人在租界里住洋房,坐汽车,“高等”则“高等”矣,但说到脸,他们实在要向着没有面子的人力车夫说一声惭愧。

不必再多说了,总之,要面子不要脸五个字,包括尽了中国人的劣根性:政治的腐败,经济的破产,东北的失陷,边境的沦亡,都是由于要面子不要脸这一种人生哲学的缘故,所以要救中国必先革除这种亡国人生哲学。

可见,中国的许多问题不在于脸面的本身,也不在脸面的连续体上。无论怎么说,要脸要面子都有其社会的正功能,都维持着社会在缺少法律体系下的正常运行。但一旦这一连续体翻转或断裂了,脸面之间发生了分离,那么人心就走向了浮华与虚荣,走向了表面化与形式主义,而人心的真诚、社会的真实也就一去不复返了。

——摘自 翟学伟《中国人的脸面观》

购买本书请点击阅读原文

汉典:zdic.net