汉字演绎的过程

作者简介:郑也夫,中国著名社会学专家。1950年8月生于北京,男性,汉族,群众,北京大学社会学系教授。著有《代价论》《信任论》《后物欲时代的来临》、《知识分子研究》、《阅读生物学札记》、《神似祖先》、《吾国教育病理》、《文明是副产品》等。

对提出古汉字为什么没有走上拼音文字道路的问题,德里达鲜明地认定是目的论,是伪问题:

这种分析似乎将“语言的语音分析”和表音文字看作一种正常的“结果”,看作一种历史目的。汉字就像驶向港口的船只一样在即将达到目的地时在一定程度上搁浅了。我们可以说汉字系统是一种未完成的字母系统吗?(1967,136)

日本汉学家宫崎市定则言辞闪烁:

关于汉字为什么既有音标部分而又未能发展成为纯粹拼音文字,这可以举出种种理由。而在汉字没有变成为纯粹拼音文字而白白浪费时间的过程中,越来越丧失了拼音文字化的机会。(1959)

这番言论反映出,一方面宫崎以为可以讲出走不上拼音道路的理由,另一方面,他似乎又觉得汉字曾经有过走上拼音道路的机会。

笔者的惶惑,首先是在这一层面上:什么是伪问题。认定各民族在相互隔绝的地域中也将走上共同的道路,以此为前提追问某一民族为什么未上此路——可称之为伪问题,因为是错误的前提导致了这一问题的提出。各民族的历史选择中包含巨大的偶然性,故走向差异是一定的。但是如果各民族相互间的影响加入进来,就是另一景象。讨论外部影响的可能后果似乎不能说是伪问题。具体而言,讨论似乎可以从两方面展开。其一,古汉字走的是怎样一条演化的轨迹。其二,汉字的内在特征是否注定了接触到字母拼音文字后仍与之无缘。

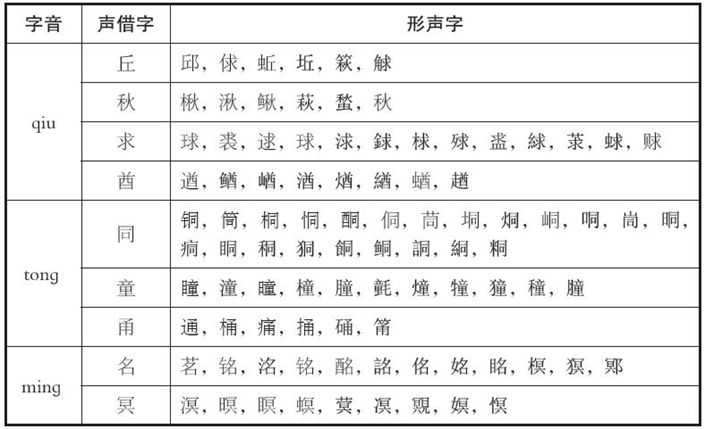

汉字的演化轨迹是本节论述的主要内容。汉字与圣书字的分道扬镳发生于声借及其之后。埃及语是多音节,声借的是辅音,用借来的辅音字符拼出一个个新词汇,每个新词汇的区别性在于不同的拼合。某个辅音的声借固定在一个字符上显然要比分摊到多个字符上效率更高。一声多符毫无意义地增加记忆的困难,完全是有弊无利。汉语多为单音节,都是整字的声借,没有拼合发生。借来的同一个字,须经阅读者通过上下文意会它所指的是哪个字眼。这样,同一个声借,分散在多个字符上,有抑制区别性过分丢失的作用。下表中的例证可以帮助我们认识上述道理。

表3–2

我们选择上面三组声借中的一组tonɡ来分析。如果在声借tonɡ时只选用“同”这一个字,而不是将tonɡ的声借分摊到“同”、“童”、“甬”上面,那么即使只涉及常用字,则“同”可能被借用到12种意义上:铜,筒,桐,恫,酮,瞳,潼,曈,通,桶,痛,捅。阅读时要确定“同”代指的是哪个意思便非常吃力。若声借tonɡ时用三个字来分摊,比如阅读时看到了“同”,可能代指的是:铜,筒,桐,恫,酮;看到了“童”,可能代指的是:瞳,潼,曈;看到“甬”,可能代指的是:通,桶,痛,捅,选择范围均在3—5字之间。即“一声多符”方便了阅读时对声借字此处所指的判断。

当汉语的特征决定了我们“一声多符”的声借策略时,我们已经和字母的逻辑拉开了距离。

虽然努力增加一些区别性,即可以在声借时“一声多符”,但声借后区分性与识别性的问题仍然存在。因为毕竟频繁出现了一字多义,一形多义,形义脱节的现象。为了解决一形多义丧失区别性的问题,古人选择了为声借字加上形符(或曰义符)的手段,于是形声字出现了。

象形成为人类书写的初始手段既是不争的事实,也很好理解,但这并不意味着象形有广谱的表达力,乃至如前所述:图画文字的时代少数是象形字,多数是象意字。但象形和象意合在一起,依旧有盲点,在表达力上弱于有着远为长久的进化历史的口语。于是只好倚重声借。声借可用于任意的字眼,但汉语单音节的特征导致其识别性的天然弱点,这弱点要靠加上形符或义符来弥补,便有了形声字的激增。《说文》中的九千多字中,形声字占了八成以上。形声字比重虽大,但“声符能准确为形声字表音者少得可怜”。周有光在其《汉字声旁读音便查》(1980)一文中指出:以1979年的《新华字典》为据,现代汉字中声符的有效表音率为39%,这还未,当然也不该包括对音调的区分。(转引自陈舒眉,1993)时与空均为声符失效的缘由,漫长的时间之流产生了发声变异,广袤的地理之域形成了语音不一。

如果说声借距离字母不远的话,汉字的声借策略——一声多符,是其构字法背离字母的第一步。声借迈向形声——一个声借字转化为多个形声字,令其距离字母已经相当遥远了。当形声字中半数以上已发生音变,便意味着声借时代的“童贞”已失,与字母间曾经潜在的一丝恋爱的可能已不复存在。

以上是汉字演化的历史脉络,历史走向从来都包含着巨大的偶然性。埃及的圣书字曾经与字母只有一纸之隔,其语言的特征与其辅音字母的发扬者无异,自身却未能迈上拼音之路,借助马其顿统治才皈依拼音文字。汉字的不同在于,除了历史的偶然性,汉语自身的两大特征——单音节、声调语,决定了它极难走上拼音文字的道理。所谓单音节是指每个字含一个音节和一个字义。唐兰不同意这种观点,认为汉语中三音节以上的词语不常有,双音节词语相当多。他举例说,如外来语葡萄,本土语参差、窈窕等。(唐兰,1949,20—37)笔者同意汉语中含双音节语,其中的单字不构成语义,但仍认为,汉语中的单音节语大大多于双音节语。声调语的意思是我们的每个音有四声:平、上、去、入。或曰:阴平、阳平、上声、去声。同音字以声调不同决定其各自的词义。因拼音中不含声调,以拼音表达汉字理解起来将很吃力,如果拼音须加音调将极其麻烦,并且是双重麻烦,标注起来麻烦,阅读中判断仍有麻烦。计算机录入汉字中拼音录入法至今无法突破此一屏障。

汉字独步于世界文字之林,其三大特征均独一无二。其一,它覆盖了最大的地域与人口。其二,它是唯一的活化石,穿越了三千余年的时间隧道,今日中国人可以按最初的形式阅读《左传》《论语》。其三,在20世纪初叶白话文革命发生之前,这是与自己的语言系统隔膜最大的文字系统。拉丁文曾经有过相似的隔膜,但那是源于异族征服,非其母语之地创造出来的文字系统,且其历史较汉字短暂得多。正是汉字背离语言的独立性,挑战着近代西方狭隘的文字观,帮助人们重新思考文字、语言与文明史。

与语言的自然进化相异,文字从来是人为的,它是权力的产物,也是权力的工具。如上所述,契文、甲骨文均产生于王权,拉丁文的盛衰亦源自权力。汉字的命运与特征均与中国历史上的政治权力结构有不解之缘。掌握着某种文字的政权扩张到哪里,它的文字就能走到哪里。此诚所谓文治武功之特殊意味。并且在古代的传播中,一种文字覆盖地域与人口之大小多寡将极大地形塑该文字的特征。殷代近二百年间创造出的甲骨文能成为汉字的基石,而未随风而逝,直接原因是西周王朝取代殷王朝后,文字上不另起炉灶,而是忠实地继承殷代文字。周公设计了中国历史上最庞大和严谨的封建制。虽行分封制,各个封国中的史官却是周天子派遣,故在一个分封的国度中,文字高度一致。自东周至春秋战国,分裂500年的历史中,文字渐生变异。在其行将分化破碎之时,秦始皇统一了中国,并立即实施书同文。以后汉代继承秦制,其管理与文牍高度结合,汉代的文武官员将汉字带到其管理所及之地。

汉字文体的演变,既受权力的左右,又同书写工具的演变相关联。秦始皇将文字定于李斯所创小篆。小篆华丽美观,但撰写吃力。庞大官吏系统中的寻常刀笔吏哪有那份造诣、耐心和雅兴,故秦代官僚程邈创隶书,即“臣隶”使用的文体。以后篆字便专属秦皇帝,从皇家下放之后专用于碑额,终不坠其高贵地位。汉代纸张的发明,为文字开拓了宽阔的平台。纸张、毛笔合成的书写方式导致楷书字体的流行。没有纸张,推行科举是不可思议的,而隋唐科举一兴,汉字的繁荣便达同期世界之巅峰。

与中国文化对周边国家的巨大影响相比较,汉字的影响很小。

高棉文(柬埔寨文字)、泰国文、缅甸文均为拼音文字,都是随着7—12世纪婆罗门教的进入而受到婆罗米字母的影响,而婆罗米字母与腓尼基字母有一定渊源,是产生于印度孔雀王朝(公元前324—公元前187年)的字母系统。梵文最初就是用婆罗米字母书写,公元4世纪、6世纪又转用其他文体。泰文于1283年确立。高棉文的产生时间相仿佛。老挝文的字母源自高棉文。

东南亚国家中唯一曾受到汉字深刻影响的是越南。越南语与汉语共享单音节和声调语的特征。汉字于公元186年传入越南。(费希尔,2001,167)由于长期的宗主国关系,不仅以汉字为其国家文字,而且汉语也曾经是越南的第二语言。1174年越南确立汉字为越南政府唯一使用的文字。14世纪越南人利用汉字创造出自己的文字——喃字。他们为喃字取代汉字做出了艰巨的努力,如创造文学作品,将《论语》等中国经典译成喃字。但17世纪传教士的进入导致越南使用罗马字母作为书面语言。到19世纪沦为法属殖民地,他们用法文字母拼写本国语言。因喃字几乎从来普及到民间,当进入政府必须使用拼音文字时,喃字便告消退。越南人如何克服单音节、声调语与拼音文字的冲突,应该成为中国语言学家关注的课题。

朝鲜语是粘着语,与汉语差距很大。但由于与中国接壤,且与中国中心地较近,朝鲜受汉字影响很大。迄今发现的最早使用汉字书写朝鲜语的碑刻是公元414年。(费希尔,2001,168)利用汉字书写朝鲜语称为“吏文”,因两种语言的差距,吏文的书写非常吃力。15世纪朝鲜成功创造出本国文字,皇家为此颁布诏书“训民正言”(1446)。这是一种易掌握、优势大的拼音文字,有学者认为,谚文的产生受到藏传佛教萨迦派五代祖师八思巴于1269年帮助创造的蒙古文字(亦称“八思巴文”)的影响,或受南亚文字的影响。来自中国的外来语,最初在谚文中仍保留其汉字的面貌。在金日成时代统统去除。(参阅库尔马斯,2009)

日本接受汉字是从朝鲜转手。但日本成为我们周边唯一受到汉文化与汉字的影响,最终未走上拼音文字的国家。究其原因,恐怕是因为日本为汉字向日文的转化付出了巨大努力,且日本与朝鲜,越南为代表的东南亚诸国相比,人口多、文化发达、识字阶层庞大。这一阶层深深陷入汉文化及脱胎于汉字的日文中。乃至在日后接触到拼音文字时,不肯更大地改造已经积淀了巨大本土文化基因的日文。

汉字在周边的影响力显然弱于远道而来的拼音文字,原因异常简单:利用字母拼写自己的口语容易,利用汉字形成自己的文字艰难。如果没有字母的影响,他们只好将汉字与其口语结合,而在文化积淀尚不丰厚时接触到字母,便趋易避难了。但日本的例子是生动的。当你的文字已经同你的历史、文化密切结合时,一方面改换门庭代价巨大,另一方面,文化保守主义也一定会上升。

—— 摘自郑也夫《文明是副产品》

投稿邮箱:admin@zdic.net

汉典主站:www.zdic.net

汉典论坛:bbs.zdic.net

汉典手机站:m.zdic.net