“邦无飤人”与“道毋飤人”

作者简介:李零,1948年生于河北邢台,祖籍山西武乡,自幼在北京长大。1977年进入中国社科院考古研究所,参加金文资料的整理和研究。1982年毕业于中国社科院研究生院,获历史学硕士学位,导师为著名历史学家、古文字学家张政烺先生。1983至1984年,任职于中国社科院农业经济研究所。1985年调入北京大学中文系工作,现为北京大学中文系教授、博士生导师,主要从事考古、古文字和古文献的研究。2016年4月,获选为美国艺术与科学院院士。

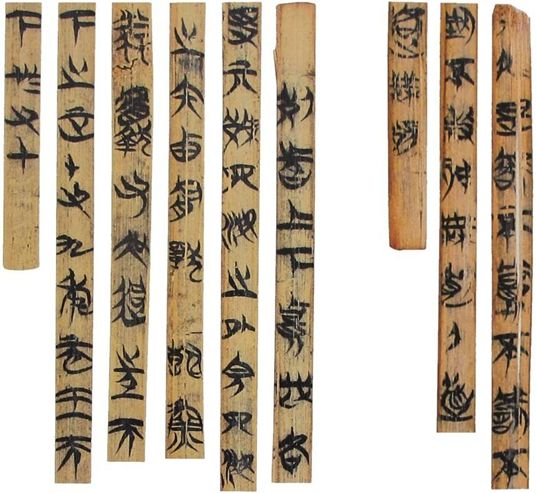

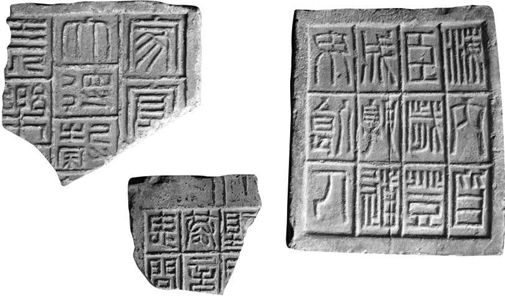

上博楚简《容成氏》简4、5

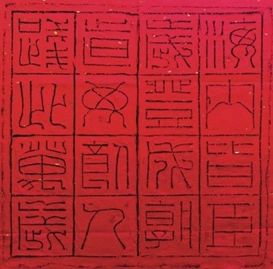

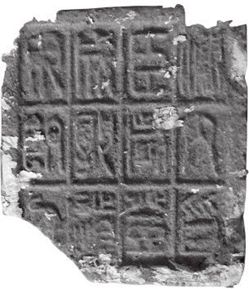

上博楚简《容成氏》有段话,是讲上古盛世〔见上图〕 :

……於是(乎)不赏不罚,不型(刑)不杀,邦无飤人,道(路)无殇死者。上下贵贱,各得亓(其)殜(世)……

简文“飤”字,左半是食旁,右半的笔画有点残,但很明显是人字,而不是几字,更不会是幾字,因此我把它释为“飤”。我的注释是:“飤人,即‘食人’,指吃人(人吃人或兽吃人),或者‘飤’是‘饥’之误写。”

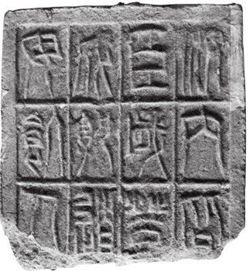

为什么我说这个字“或者是‘饥’之误写”,这是因为,我记得中国历史博物馆,今国家博物馆,有一块小篆12字砖,过去在通史陈列,上面有类似的话,正是释为“饥人”。

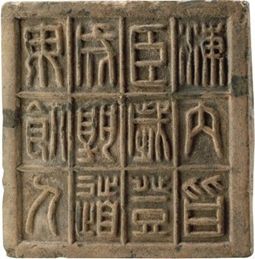

中国国家博物馆的这块砖〔图1〕,见于中国历史博物馆编《中国通史陈列》,北京:朝华出版社,1998年,76页,图版5—1—6,题为“小篆体十二字砖”,长30.8厘米、宽26.7厘米、厚4厘米,定为秦代。承王睿先生代为查询,此砖是1950年代入藏,来源不详。其铭文释文作:

图1 中国国家博物馆藏12字砖

海内皆臣,岁登成孰(熟),道毋饥人。

简文是讲盛世,砖铭也讲盛世,宜其有相似的语句。

过去我们熟知的是这种12字砖。

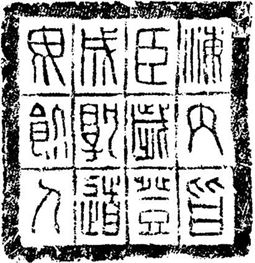

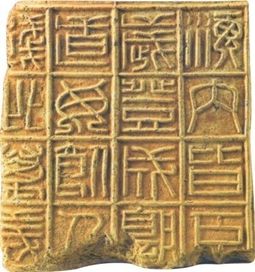

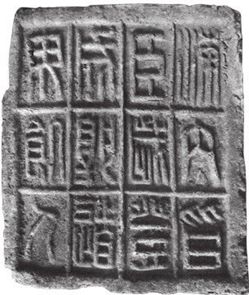

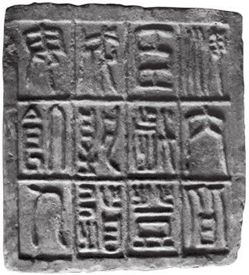

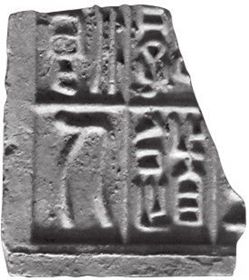

前两年,我去西安碑林博物馆拜访赵力光先生,他给我看过不少砖瓦拓片,我问起这种砖。赵先生说,近年西安的古董市场上,这类地砖很多,很多藏家手里都有。他们的馆刊有介绍,其中既有12字砖,也有16字砖。前者有拓本两种发表〔图2〕,同中国国家博物馆所藏;后者有照片一幅〔图3〕和拓本八种发表。赵先生送我两张拓片,一张是朱拓〔图4〕,一张是墨拓,就是属于16字砖。这种16字砖,比前者多出四字,铭文作:

图2 12字砖拓本(《碑林集刊》十二,第305页,图一)

图3 16字砖(《碑林集刊》十二,封底)

图4 16字砖拓本

海内皆臣,岁登成孰(熟),道毋飤人,践此万岁。

多出的四个字很重要,说明这类方砖都是地砖,可供天子践踏。“道毋飤人”也可纠正过去的释读。

赵先生说的文章,是他们馆的两位副研究员马骥、任平所撰。他们对西安流传的16字砖有很好的介绍:

2005年以来,西安古玩市场陆续出现了一些汉代十六字吉语砖,另有少数十二字砖。砖约29.5—34厘米见方,厚约3—4厘米。阳文篆字,范制。字行之间有界格,外有边栏。文曰:“海内皆臣,岁登成熟,道毋飤人,践此万岁。”(图见封底)十二字者,仅有前三句,无‘践此万岁’四字。字形古朴精美,文义吉祥。据说,这些砖均出自晋西南临汾市洪洞县一带。因洪洞距西安较近,到今年10月份大约已有100多方流入西安市场,大多残破,完整者较少。据目前所见,共有十几种版式。笔者以为,这批十六字砖具有较高的史料价值和艺术价值,在中国书法史上应该占有一席之地。不管是因何种原因流散于民间的,当地文物部门都应负起责任,保护遗址并对其进行收集整理与研究。笔者最近在西安收集到10种不同版式的拓片,相互比较,觉其文字变化丰富,颇有意趣,因成此短文,简介于后。

文章中的信息很重要。作者说的两种尺寸,“29.5厘米”是12字砖的长度,和中国国家博物馆所藏的12字砖长度相近。这种砖的宽度,作者没有讲,估计应与中国国家博物馆所藏相近,也在26.7厘米左右。这是一种长度大于宽度的长方形砖。“34厘米见方”是16字砖的尺寸,则是正方形的砖。因为多四个字,尺寸也自然大一些。“厚约3—4厘米”是两者共同的尺寸。他们根据16字砖,指出12字砖的“道毋饥人”应改释为“道毋飤人”,这种看法很正确。

2009的下半年(2009—2010年第一学期),我在北京大学带学生读简帛,曾拿这两种汉砖与上博楚简《容成氏》作比较。我把拓本拿给学生看,让他们讨论,简文中的“飤”字会不会是“饥”字之误,大家的结论很快就统一起来。

这两种砖,如果单看12字砖,确实很容易把“飤”字当成“饥”字,今得16字砖,才真相大白,砖铭的这个字是个从食从人的字,毫无疑问是“飤”字。它可以证明,简文的这个字并不是“饥”字的讹写。简文也好,12字砖也好,16字砖也好,全都是以“飤人”为句。

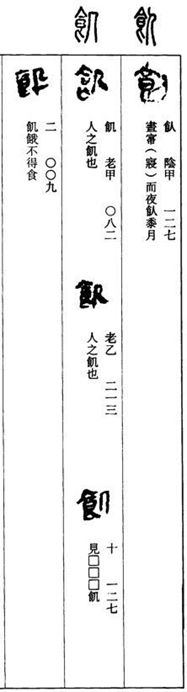

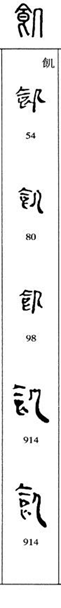

飤字所从的人和饥字所从的几,战国文字,写法完全不一样,根本用不着讨论。汉代的饥字和飤字〔图5、6〕,个别写法有点像,但饥字所从的几,其正规写法是左边一直笔加右边一曲笔(略如乙字),和人字仍有区别。当时的“人”,它的第一笔,一般都像16字砖那样,写成向左出头的样子。

图5 马王堆帛书“飤”字和“饥”字

图6 银雀山汉简“饥”字

“飤人”应该怎么读,仍是问题。仅就字面含义而言,似乎应读为食人(即吃人)。

“飤”,古文字多用为食,传世古书很少用飤字,无论名词,还是动词,一般都是用食字。陈直先生说:“西汉人谓自食曰食,飤人曰飤。”“飤人曰飤”的“飤”(意思是以食与人),字亦作“饲”。《素问·至真要大论》“以辛散之”下,王冰注曰:“饲己曰食,他曰饲。”即陈氏所本。上述作者引陈氏说,谓“飤人”是“需要喂食之人”,意思是乞丐。

太平盛世,吃人的事不该发生,但不吃人就算盛世,标准未免低了点儿。与此相比,乞丐说当然更好。但我查了一下,古书好像没有把乞丐叫“飤人”或“食人”的例子。

问题还要作进一步查证。

这两种铺地砖应是大型宫殿遗址所出,对考古研究是重要线索,出土地非常重要。上述文章提到的出土地只是16字砖的出土地。

现在经我多方打听,上述汉砖的出土地点,据说有两处:12字砖出自山西夏县禹王城西一个高约170厘米俗称“金銮殿”的遗址,大批出土在2000—2001年,16字砖则出自山西洪洞县范村。

最近,我在一个私人藏家的手里见到一批山西夏县出土的汉砖,包括整砖四块〔图7—10〕,残砖两块〔图11、12〕,都是12字砖,同出还有几何纹砖〔图13、14〕。

图7 夏县出土12字砖

图8 夏县出土12字砖

图9 夏县出土的12字砖

图10 夏县出土的12字砖

图11 夏县出土的12字残砖

图12 夏县出土的12字残砖

图13 夏县出土的几何纹砖

图14 夏县出土的几何纹砖

这两个遗址都在山西,应引起有关方面的重视,采取必要的抢救措施和保护措施。

2010年12月25日写于北京蓝旗营寓所

(原刊《文物》2012年第5期,68—73页)

补记:

2015年1月中旬,借便开会,我曾在运城地区访古。16日,游安邑古城,访安邑12字砖出土地,遗址在一废弃的解放军营房旁边。出土铭文砖,该县文管所有三,一件完整两件残。〔图15〕完整者,铭文作“海内皆臣,岁登成孰(熟),道无飤人”。另外两件,一件稍大,铭文作“家富〔贵〕,〔田〕大得谷,〔后世〕长乐〔未央〕”;一件较小,有“恭言”、“思问”等字。看来,当地出土的铭文砖不止一种。1月下旬,见一私人藏镜〔图16〕,铭文作“海内皆臣,岁登成孰(熟),道”,后面缺“毋飤人”,正与安邑12字砖合。

图15 安邑古城铭文砖(三种)

图16 “海内皆臣”镜

12月18日运城文物局李百勤局长又寄来一种安邑古城出土的砖铭〔图17〕,铭文作“〔家〕富贵,〔田大〕得谷,后世〔长〕乐未央”。又《四川文物》2011年6期29—44页刊熊龙《西汉“海内皆臣”砖研究》,可参看。

图17 安邑古城铭文砖

——摘自李零《万变:李零考古艺术史文集》

投稿邮箱:admin@zdic.net

汉典主站:www.zdic.net

汉典论坛:bbs.zdic.net

汉典手机站:m.zdic.net