试解“李约瑟悖论”

作者简介:冯天瑜,1942年出生,湖北红安人,武汉大学历史系教授。专门史中国文化史方向博士生导师。武汉大学中国传统文化研究中心主任。著有《明清文化史散论》、《中国文化史断想》、《中华文化史》(合著)、《中华元典精神》诸书。

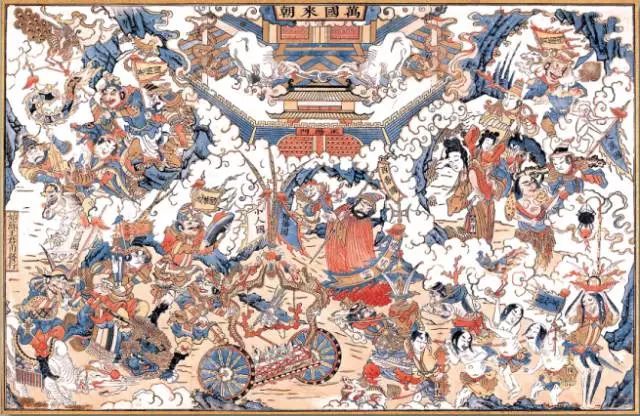

中国创造了辉煌的中古文明,其物质生产和精神生产在公元1世纪至15世纪间曾领先全球。然而,自16世纪开始却渐次落后于西方,自外于17世纪的科学革命和18世纪的工业革命,19世纪中叶以降更沦为工业化西方侵凌、掠夺的对象。这样一种诡异现象,当然会激发人们的思索,中国率先发问的是科学家任鸿隽(1886—1981),他于1915年在中国最早的科学杂志《科学》第1卷第1期刊《说中国无科学之原因》一文,提出中国为何没有产生近代科学的问题。而著名的设问者是几位研究中国文明史的西方人——韦伯、魏特夫、贝尔纳与李约瑟。

一、“韦伯置疑”与“魏特夫设问”

马克斯·韦伯

马克斯·韦伯(Max Weber,1864—1920),德国政治经济学家、社会学家,他对基督教及其新教、儒教和道教、印度教等宗教与文明进程的关系作过视野开阔的考析,所著《儒教中国政治与中国资本主义萌芽:城市和行会》,就中国文明的现代进路提出发人深省的问题:

18世纪英国工业革命的条件,在14世纪的明初中国全部具备,一些对资本主义经济发展有利的因素在中国存在(长期的和平、运河的改善、人口增长、取得土地的自由、迁徙至异地的自由、以及选择执业的自由),但工业革命却未在中国产生。原因安在?

这便是所谓“韦伯疑问”。

韦伯对自己的设问给出的答案是:

那些有利因素都无法抵消其他因素的负面影响,这种影响大多数来自宗教(指儒教)。

韦伯认为,儒教和新教代表两种不同的理性化路径。两者都试着依据某种终极的宗教信仰设计人类生活,都鼓励节制和自我控制、也都能与财富的累积相并存。然而,儒教的目标是取得并保存“一种文化的地位”,并且以之作为手段来适应这个世界,强调教育、自我完善、礼貌,以及家庭伦理。而新教则以那些手段来创造一个“上帝的工具”,积累并增殖财富,以服侍上帝。这种精神追求的差异便是导致资本主义在西方文明发展繁荣,却迟迟没有在中国出现的原因。

略晚于韦伯,以《东方专制主义》一书著名的德裔美国汉学家魏特夫(K.A.Wittfogel,1896—1988)于1931年发表《为何中国没有产生自然科学?》一文,发挥韦伯置疑。正是魏特夫的设问,激发了李约瑟研究中国文明的兴趣。不过,魏特夫从欧洲中心主义出发,秉持的是“中国无自然科学”论,而李约瑟经过长时期研究后,充分肯定中国古代科技成就,并就中国未能诞生近代文明提出较为系统、深刻的问题。

二、“李约瑟悖论”

(一)贝尔纳设问及简答

在韦伯、魏特夫提出疑问后,英国物理学家、科学史家贝尔纳(JohnDesmond Bernal,1901—1971)于1939年指出:“有史以来,在大部分期间,中国一直是世界三四个伟大的文明中心之一,而且在这一期间的大部分时间中,它还是一个政治和技术都最为发达的中心。”而中国古代曾如此先进,“为什么后来的现代科学和技术革命不发生在中国而发生在西方”?贝尔纳对此一“饶有趣味”的问题试作回答:

也许是由于在农业生活与受过经典教育的统治阶级之间,在必需品和奢侈品的充沛供应与生产这些物品所需要的劳动力之间保持着十分令人满意的平衡,中国才没有必要把技术改进工作发展到某一限度之外。

贝尔纳试图从经济结构和社会需求上解答何以“现代科学和技术革命不发生在中国而发生在西方”的问题,虽语焉未详,却颇富深度。

(二)李约瑟的矛盾性设问

详尽阐述以上论题的外国学者,莫过于长期研究中国科技史的英国科学家李约瑟,他1964年发表《东西方的科学与社会》一文说:

大约在1938年,我开始酝酿写一部系统的、客观的、权威性的专著,以论述中国文化的科学史、科学思想史、技术史及医学史。当时我注意到的重要问题是:为什么近代科学只在欧洲文明中发展,而未在中国(或印度)文明中成长?

经过1938年以降长期在中国重庆、英国剑桥的研究(得到鲁桂珍、王静宁等多位中国学者的帮助),李约瑟发现,中国古代有极为丰富的科技发现与发明,但在近代陷入顿滞。1969年他在所著《中国的科学与文明》(广为人知的译名是《中国科学技术史》)的序言里,提出三组连贯却又彼此抵牾的问题:

(1)为什么在公元前3世纪到公元15世纪之间,中国文明在把人类自然知识运用于人的实际需要方面比西方文明有效得多?

(2)为什么现代科学,亦即经得起全世界的考验、并得到合理的普遍赞扬的伽利略、哈维、凡萨里马斯、格斯纳、牛顿的传统——这一传统肯定会成为统一的世界大家庭的理论基础,是在地中海和大西洋沿岸发展起来的,而不是在中国或亚洲其它任何地方得到发展呢?

(3)中国科学为什么会长期大致停留在经验阶段,并且只有原始型和中古型的理论?如果事情确实是这样,那么中国人又怎么能够在许多重要方面有一些科学技术发明,走在那些创造出著名的希腊奇迹的传奇式人物的前面,和拥有古代西方世界全部文化财富的阿拉伯人并驾齐驱,并在公元3世纪到13世纪之间保持一个西方所望尘莫及的科学知识水平?中国在理论和几何方法体系方面所存在的弱点,又为什么并没有妨碍各种科学发现与技术发明的涌现?中国的这些发明和发现往往远远超过同时代的欧洲,特别是在15世纪之前更如此(关于这一点可以毫不费力地加以证明)。欧洲在16世纪以后就诞生出现代科学,这种科学已被证明是形成近代世界秩序的基本因素之一,而中国却没有能够在亚洲产生出与此相似的现代科学,其阻碍因素又是什么?从另一方面说,又是什么因素使得科学在中国早期社会中比在希腊或欧洲中古社会中更容易得到应用?最后,为什么中国在科学理论方面虽然比较落后,却能产生出有机的自然观?

1976年,美国经济学家肯尼思·博尔丁(KennethEwart Boulding,1910—1993)将李约瑟的设问称之“李约瑟难题”。

李约瑟及其前驱和后继者的一系列设疑,可以归纳为两个问题:

其一,中国何以能创造超过西方的中古文明?

其二,拥有如此丰厚的中古文明积淀的中国何以未能实现科学革命和工业革命,让西方在创建现代文明上着了先鞭?

这是两个反义疑问,故“李约瑟难题”又称“李约瑟悖论”。

上述悖论是李约瑟数十年研究中国科技史的核心论题,它们在某种程度上逼近中国文化生成史的关键题旨。

(三)李约瑟设问的历史依据

李约瑟提出的前后连贯的问题,立足于真切的历史实际。

第一,中国的确创造了超乎西方的中古文明。本书第七章已陈列中古时代中国技术成就领先欧洲乃至全球的具体情况。另据德国人维尔纳·施泰因(WernerStein)编《人类文明编年纪事》(科学和技术分册)统计,16世纪前世界重大科学发现共152项,古希腊54项,中国24项。表明科学发现在古典至中古时代,希腊、中国并为前驱。美国科技史家罗伯特·坦普尔(RobertTemple,1945— )指出:

我们所生活的“近代世界”原来是中国和西方成分的极好结合。“近代世界”赖以建立的种种基本发明和发现,可能有一半以上源于中国,然而却鲜为人知。

又据上海人民出版社1975年出版的《自然科学大事年表》统计,16世纪前全世界270项重大科学发现中,中国占136项,约达总量的一半,与坦普尔的估计相当。

第二,中国未能参与17世纪的科学革命(以牛顿力学为标志)和18世纪的工业革命(以蒸汽机发明与使用为标志),16世纪以后文明创发源地从东方转移到西方,这一结论也有大量的历史事实可资佐证。而且,直至时下,中国的现代化建设虽然取得显著进展,但落后于西方的基本情状尚未扭转,在整个20世纪以及21世纪初,中国很少进入科技发明发现的前沿,20世纪对人类生活影响较大的20项发明,全属西方——

1.无线电 意大利人格列莫·马克尼、俄国人波波夫1901年

2.洗衣机 美国人费希尔 1901年

3.塑料 比利时人贝克兰 1906年

4.味精 日本人池田菊苗 1908年

5.不锈钢 英国人亨利·布诺雷 1912年

6.电灯 英国人约瑟夫·斯旺,美国人爱迪生、米兰尔1878—1913年

7.电视 美国人费罗·法恩斯沃斯、英国人约翰·贝尔德、俄国人弗拉迪米尔·兹沃利金1908—1928年

8.人造纤维 美国人卡罗塞斯 1934年

9.磁带录音机 美国人马文·卡姆拉斯、德国人弗里奥默1935年

10.电子显微镜 德国人鲁斯卡 1938年

11.静电复印机 美国人切斯特·卡尔泰1938年

12.电子计算机 美国人阿塔纳索夫、莫利奇、冯·塔依曼鲁斯卡1946年

13.微波炉 美国雷声公司 1947年

14.晶体管 美国人肖克莱、巴丁、布拉顿1948年

15.避孕药 美国人格雷戈里·平卡斯 1955年

16.集成电路 美国人杰克·基尔比、玻勒·诺耶斯1958年

17.机器人 美国人乔治 1961年

18.液晶 日本夏普公司 1973年

19.试管婴儿 英国人帕特里克·斯特培托、罗伯特·杰佛里·爱德华兹1988年

20.国际互联网 美国 1990年

有着历史依据的李约瑟问题引起中外人士的广泛注目与思考,但也有人认为,李约瑟没有区分科学与技术,而古代中国有技术无科学,因此,求问中国何以在中古创造了最先进的科技,这是一个“伪问题”,既然此一前提性问题不存在,中国近代科技何以落后,便没有研讨的必要。

李约瑟问题固然概念欠精确,未能厘清“科学”与“技术”的界限,但李约瑟揭示中西文明史的路径差异,洞见中国在中古时代文明的整体水平领先于欧洲,却又在近代落伍,将科学革命、工业革命的创发权拱手交给西方,从而提出颇具深度的、植根于历史实际的问题,理当引发人们从理论与实践两个层面去寻求解答。从某种意义上可以说,考析李约瑟悖论,直逼中国文化生成史的核心,是从古—今、中—西两大坐标系探求中国历史进路的较佳窥视口。

三、悖论前因:拥有创建发达农耕文明的制度前提

李约瑟设问的前半段是:中国何以能创造领先欧洲的中古文明(即农耕文明),宋元至明中叶(10—15世纪)的经济水平和技术水平何以能雄踞世界前茅?

本书前面诸章节已埋伏着对此一问题的解析,这里再作简约归纳——

中古中国实行地主经济、官僚政治,优于中世纪欧洲日本的领主经济、贵族政治,从而拥有创建较发达的高级农耕文明的制度前提。

其一,秦汉以下,尤其是中唐废均田制,宋代实行“不抑兼并”的土地开放政策,中古及近古中国确立地主—自耕农土地所有制,这种经济体制比西欧、日本中世纪领主制经济给予农业劳动者以较多自由。地主经济下的劳动者同生产资料结合成男耕女织的生产单位——农户,这些独立农户可以支配自己一家的劳动时间,有较大的经营自主权,因而生产积极性较高,比领主制经济下的劳动者主体——缺乏人身自由的农奴较具活力。

其二,自秦汉以下,尤其是中唐之后,中国确立中央集权的官僚政治,实行文官考选制度,朝廷与庶民对接,扩大了统治基础,优胜于欧洲、日本中古时代的世袭贵族政治。

其三,秦汉以下的皇权体制较彻底地实现政治大一统(政令通行全国,达成国家稳定)、文化大一统(统一度量衡、统一文字、统一伦常规范等),较之欧洲、日本中古时代的诸侯林立、领主纷争,更有利于经济、文化的发展。

其四,中古时代的中国没有陷入宗教迷狂,儒释道等多元信仰并行不悖、相得益彰,也是中国人赢得经济文化创造力的缘故。

其五,中国人的经验理性,如空间上的整体观、时间上的发展观、由表入里的本质观,皆维系着文明的延传;勤勉的个体劳作习惯,亦有益于农耕经济的发展和技艺的应用及承袭。

概言之,相对自主的农户与农民、集权而开放的官僚政治、经验理性支撑的技术、较为宽容的儒释道三教共弘的精神世界,构成中古及近古时代中华文化元素的结构性优长,中国创造领先中古世界的经济及技术成就,基本原因正深蕴其间。

四、悖论后因:形成稳定板块,难以实现近代转型

前述古代中国的制度性优势,又演化为障碍近代转型的劣势。

其一,小农业与家庭手工业相结合的自然经济的自足性,形成封闭性和惰性。产品与消费间的距离甚近,生产及营运成本低廉,使小农业与家庭手工业结合的经济形态拥有较坚韧的抵御商品经济的能力。

其二,建立在这种经济结构之上的宗法皇权政治强固有力,典章制度完备严密,成为压制资本主义萌芽的巨石。

其三,轻忽科技的儒学占据精神世界的统治地位,“德成而上,艺成而下”(164) 的观念因袭已久,教育与生产技艺相脱节,科举制度笼罩下的教育内容和考试内容都排斥科技知识。某些学者关注科技,如北宋沈括对自然论题的精深研究,南宋朱熹注意吸取自然科学成就,明末徐光启以内阁大学士之尊考察并总结农业生产技术,但此类个别成就并未引入教育系统。从总体而言,前近代中国文教蔑视科技、疏远社会经济。

其四,思维方式的限制。传统中国擅长经验理性和辨证方法,有助于经验技术,却不利于近代科学的创生。近代科学借助两种思维方式,一是形式逻辑体系,二是系统的实验方法,而二者正是中国文化的短板。一则,居于主流的儒学不讲形式逻辑,墨辩又被打入冷宫,故未能发展出一套构造科学理论体系的形式逻辑方法。二则,与定量分析相结合的系统实验方法未能获得广泛运用。由于这两者的欠缺,中国难以产生近代科学。1993年,华裔物理学家杨振宁在香港大学作题为“近代科学进入中国的回顾与前瞻”的讲演,谈到阻碍中国萌生近代科学的原因,他列举五条,其中与科学文化有关的占三条:

中国传统学问偏重于人文哲学,

教育制度缺乏自然哲学内容,

缺少准确的逻辑推理的传统。

居中国传统文化主导地位的儒学逻辑方法比较单一,如孔子无限制地运用“无类比附”(“闻一知十”、“闻一知百”之类),而类比法固然有一定功效,但其逻辑根据是不充分的。“类比”是以对象之间的某些相似属性为依据,推出它们在其他方面也可能相似的一种逻辑方法。但是,两个事物之间存在某些相似属性,并不意味着两事物的其他属性也必然相似。因此,由类比法推导出来的结论可能接近真实,也可能是错误的。特别是把不同范畴的对象(如自然界与人类社会),无条件地加以类比,其结论往往失之虚妄。孔儒惯用的这种逻辑方法是诗化的而非科学的、感悟的而非实证,不能把人们引导到自然和社会内部进行深入的剖析。

近代科学革命的思维武器,一是数学语言的使用,二是实验方法的普及。中古及近古中国文化略涉这两方面,却未能展开,朝野间占主导的是“无类比附”那样的思维习惯。由于思辨能力有所亏欠的儒学被推尊为文化正宗,中华民族理论思维的发展受到限制,偏于经验理性,阻碍了逻辑的、分析的、实证的思维的发展。弥补传统思维缺憾,促成思维方式现代转换,是中国现代化进程的题中应有之义。

总之,解求“李约瑟难题”,不仅需要探究经济、社会、政治层面的因素,还应当考析古典学术主潮的利弊,洞悉文化生成的机制性优长与缺失,这正是我们在开辟现代文明进路时必须展开的文化反思。

——摘自冯天瑜 《中国文化生成史》

投稿邮箱:admin@zdic.net

汉典主站:www.zdic.net

汉典论坛:bbs.zdic.net

汉典手机站:m.zdic.net